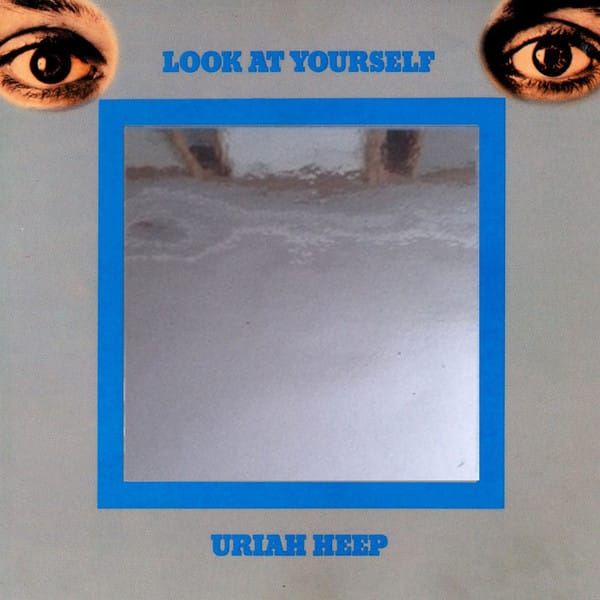

La casa degli specchi

Giri tiri giri non sai più cosa respiri

C'è un testo abbastanza celebre di Mark Fisher intitolato Uscire dal castello dei vampiri, a proposito delle cattive abitudini (online in particolare) della sinistra. Si ricorda spesso più volentieri il focus e l'occasione dello scritto - una polemica contro l'emergere di forme identitarie delle battaglie politiche su genere orientamento sessuale e razzializzazione, indicando (correttamente) in questo identitarismo un pericolo di sottrazione alla dinamica di classe e un passo verso l'individualismo liberale. Si dimentica altrettanto spesso l'appello finale - il punto per cui non si tratta tanto (o solo) di ricalibrare questo tipo di lotte politiche, quanto di riconsiderare "molto strategicamente [...] come usare i social media" per "occupare quel terreno e iniziare ad usarlo per produrre coscienza di classe", per "uscire dal “dibattito” istituito dal capitalismo comunicativo, al quale il capitale ci esorta sempre a partecipare, e ricordare che siamo coinvolti in una lotta di classe. L’obiettivo non è quello di “essere” un attivista, ma di aiutare la classe operaia ad attivare – e trasformare – se stessa". Ora, io di fiducia nei social media ne ho poca, con perfetta proporzionalità inversa rispetto a quanto li ho usati nella mia vita, ma un mio amico inglese dice sempre che è da un secolo e mezzo che le funzioni organizzative di noi (noi chi? Noi comunisti, naturalmente) sono più o meno sempre le stesse: il partito, il sindacato, il giornale. Facciamo che i social sono un elemento della funzione "il giornale", cioè della nostra (nostra di chi? Di noi comunisti, naturalmente) propaganda.

Facciamo il gioco di affiancare al Castello dei Vapiri un'altra figura, come fossero due tarocchi uno reciproco all'altro (al mondo dell'occulto piace uno sbotto questa storia della signatura rerum e tutto il pastiche di hocus pocus para-cattolico). Toh, vi è uscita la Casa degli Specchi. In pendant con i rischi di individualismo delle lotte identitarie ci sono le tentazioni di identitarismo collettivo delle lotte trasversali (ho cercato di coniare due termini meno valutativi possibile per capirci, e non perché svaluti le lotte identitarie nelle quali comunque si svolge metà della mia vita politica e sessuale). Non cambia granché, il meccanismo è sempre quello dello specchio: si cerca la propria identità nell'immagine riflessa; e l'identità - lo sappiamo - non è solo uno strumento per consolidare l'unità di un soggetto (individuale o più spesso collettivo), ma anche un posto in cui ci si rifugia per scongiurare la disgregazione (tipo quando nonna tirava fuori le teste d'aglio per esorcizzarvi quando vi vedeva spuntare vestite tutte gotiche). Credo che l'individualismo delle lotte trasversali e quello delle lotte identitarie si possano leggere, rispettivamente, come manifestazioni delle due melancolie di cui è affetta la sinistra: la paura di prendere il potere e sbagliare tutto, come nel 1917; e la paura di non prenderlo e sbagliare tutto lo stesso, come nel 1968. Gli irrisolti col passato politico (globale!) di cui siamo eredi (non ci siamo scelti i parenti, nemmeno quelli politici) generano diversi tipi di paura. Paura di osare, paura di ricostruire un orizzonte. Paura di fare gli stessi errori. Paura di fallire. Guardarli in faccia tutti è difficile. Soprattutto, impone di fare delle scelte e dei sacrifici difficili (quali paure possiamo attraversare collettivamente per riequilibrare la situazione politica a nostro vantaggio?). E quindi si cerca lo specchio che ci rimanderà la nostra immagine migliore, la versione di noi in cui non solo abbiamo fatto tutto il possibile e al meglio possibile, ma in cui non avevamo alternative ed è andata così. Sounds like capitalist realism but ok. E si creano dei bizzarri giochi di rispecchiamento che servono a riconfermare il proprio stesso funzionamento.

Ma siccome non siamo Jacques Lacan e ci piace parlare per capirci, facciamo un esempio. Sabato scorso, il 5 ottobre, c'è stata una - relativamente grande -manifestazione pro Palestina a Roma. I numeri sui media oscillano intorno alle 6000 persone (tendo a crederci, e dirò perché fra poco), mentre la compagnanza in varie sue forme ne dichiarano al minimo 10.000 e al più "decine di migliaia", tanto che la notizia è stata anche ripresa dalla pagina instagram in inglese di Al Mayadeen, un grosso broadcast televisivo libanese nato separandosi da Al Jazeera all'altezza delle rivolte, conflitti civili e guerre regionali che hanno caratterizzato la Siria intorno al 2012 (secondo la pagina Wikipedia inglese - con fonti - allineato politicamente a Hezbollah e al Ba'ath siriano di Assad). Insomma roba mezza grossa. Questo naturalmente ha molto gasato la compagnanza, almeno quanto i fumogeni che si vedono dalle foto e dai video. Ci sono stati persino gli scontri in autostrada. No non li chiamerò autoscontri e se state ridendo siete delle brutte persone. Fatto sta che la manifestazione ha avuto dei numeri sufficientemente rilevanti e ha avuto una buona (quantitativamente) copertura mediatica, ma la repressione si è abbattuta in modo pesante sul mondo militante prima, durante e dopo la manifestazione, e gli obiettivi dichiarati dai manifestanti non sono stati conseguiti. Dei numeri se ne sta parlando molto, della copertura mediatica e delle sue modalità pure, della repressione e della liceità delle pratiche di piazza più che abbondantamente. Questo tipo di dibattito è molto facile che conduca a delle forme di contrapposizione identitaria che identificano le due parti politiche contrapposte (amico/nemico) in base a delle considerazioni, se vogliamo, meta-politiche: non tanto sul tema della mobilitazione e sui suoi obiettivi, ma su come viene condotta la mobilitazione e come viene repressa. E infatti non si sta parlando del conseguimento degli obiettivi, né da una parte né dall'altra. Dalla parte del potere perché non conviene, dalla parte della militanza perché il bilancio della manifestazione da questo punto di vista, temo, sarebbe negativo. Ho delle perplessità.

La prima perplessità riguarda la notizia, e la sua notiziabilità. Ovvero: non credo che la risonanza mediatica sia dovuta ai numeri o alla scelta di non impedire o di sostenere pratiche di piazza fisicamente conflittuali. O meglio, lo si deve ai numeri solo nel senso che si è scelto appositamente di far diventare la data del 5 ottobre una data altamente simbolica e un punto di caduta di un anno di mobilitazioni pro-Palestina in Italia, il che avrebbe reso numeri più bassi di quelli dichiarati dai compagni o dai media semplicemente un flop, e quelli effettivamente annunciati la soglia accettabile di notiziabilità. Strategicamente, a prescindere dalla scelta di scontrarsi con la polizia o meno, si sarebbe potuta scegliere una data diversa dall'inizio dell'atto finale del genocidio palestinese: la scelta della data più vicina possibile all'anniversario è deliberata, precisamente perché si voleva tenere il punto politico (un punto simbolico) rispetto alla ricorrenza, e giustifica conseguentemente la scelta delle pratiche di piazza, perché la repressione era annunciata e sarebbe stato semplicemente da irresponsabili non prevedere repressione e scontro fisico. Scegliere esattamente quella data, e non altre, avrebbe alzato l'asticella del conflitto e innescato una specifica reazione dell'ordine costituito, ma proprio la reazione - prevista dal basso e annunciata dall'alto - avrebbe anche attivato un senso di urgenza nella parte di popolazione già coinvolta nelle mobilitazioni dello scorso anno. Ovvero una chiamata identitaria, per guardarsi negli occhi, riconoscersi, contarsi, marciare insieme ancora, dirsi che siamo ancora lì a lottare.

Per inciso: di momenti di tensione di piazza ce n'erano già stati nel corso delle mobilitazioni (a Bologna addirittura per ben due volte, appositamente ma con obiettivi politici precisi che sono stati anche raggiunti), e non parlerei di una "svolta" del movimento dal punto di vista dell'adozione o sdoganamento di alcune pratiche. L'idea di un movimento che prima era nonviolento e da sabato è improvvisamente diventato violento è una narrazione completamente falsa da chiunque provenga. Allo stesso modo, di manifestazioni nazionali del movimento, a Roma e altrove, ce n'erano già state. La notizia dove sta quindi? Non è il fatto che si trattava di una manifestazione nazionale (come altre già avvenute quest'anno), che ha comportato anche degli scontri di piazza (come ce n'erano già stati quest'anno) con una gestione violenta e repressiva delle forze dell'ordine (come siamo abituati da vent'anni almeno e come si era già vista pochi mesi fa contro studenti delle scuole superiori inermi): non è cioè nessuno degli argomenti di cui si sta parlando. La notizia sta nell'essere una piazza convocata troppo vicina al 7 ottobre che si colloca in una fase di riflusso e di tentativo di rilancio del movimento. In Italia, anche e soprattutto per come il dibattito è stato incanalato dai media ufficiali (se vogliamo: per colpa), il movimento d'opinione pro-Palestina dell'anno passato si è costruito quasi interamente intorno alla data del 7 ottobre. Abbiamo scherzato sulle abluzioni con condanne ad Hamas che, ora pro nobis, ci sono state imposte ogni santa mattina mandata da Lilli Gruber, in nomine patris (beh, è ancora una volta nell'ideologico nome del Signore che sta avvenendo questo genocidio), ma è stata costruita un'effettiva strettoia discorsiva dalla quale era difficile smarcarsi. E nonostante questo il movimento - con pratiche plurali, non necessariamente nonviolente - è riuscito, fino a un certo punto, a farlo.

Sono convinto che la domanda - le domande - da farsi sarebbe stata: e dopo cos'è successo? Come avremmo potuto riorganizzarci e continuare a partire da questo punto di contraddizione? I fatti da raccontare sono pur sempre fatti: quale fatto o costellazione di fatti politici avrebbe imposto una notiziabilità del movimento che non fosse semplicemente il suo essere visibilmente e fisicamente in piazza? Detta meglio: era davvero l'unica opzione possibile quella di inseguire la notiziabilità e subordinare l'efficacia del movimento alla riuscita mediatica in quella specifica data?

Da cui la seconda perplessità. I numeri delle manifestazioni nazionali precedenti erano stati anche maggiori di quelli di sabato, complice anche una gestione, stavolta, più capillare e più massicciamente repressiva da parte dello Stato, che ha comportato pullman fermati, rimandati indietro o addirittura scortati nella città di partenza, oltre alla cara vecchia tattica di imbottigliare la piazza, crepare tutti di mazzate e chiudere lì la questione. Il rilancio del movimento, com'era prevedibile, nonostante gli sforzi non c'è stato. C'è stata una prova di forza, per conseguire degli obiettivi molto grandi che non era molto chiaro come si potessero conseguire con questi numeri, con queste forme organizzative, con questa strategia e con queste pratiche. E la prova di forza è andata male. Eppure il dibattito a sinistra riguarda tutto la repressione. Nella mia esperienza, questo non è quasi mai un buon segnale, perché la repressione da un lato fa tema politico a sé, dall'altro tende a riassorbire per la sua trasversalità tutte le altre questioni politiche che vengono sollevate. Ed è un argomento, tutto sommato, buono per ogni stagione di mobilitazioni.

Christian Raimo ha parlato di vittimizzazione secondaria delle proteste, sottolineando come ci sono state anche delle manifestazioni pacifiche, o in ogni caso la partecipazione pacifica di persone non strettamente militanti. Avviene in tutte le mobilitazioni o quasi, e fatico a vedere il punto. Fatico a vedere soprattutto il parallelo tra la scelta deliberata di conseguimento di un obiettivo da parte di un soggetto collettivo, magari non molto organizzato ma con una o più direzioni sufficientemente identificabili, e il lessico che si usa per designare l'atteggiamento del patriarcato e delle sue istituzioni quando subordina al potere maschile e bianco la libertà di uscire di casa - soprattutto delle donne, delle persone Lgbtqia+, delle persone razzializzate - senza essere importunate, molestate, stuprate o ammazzate. Sì, sto giocando la gender card. Ma sto anche cercando di dare credito a un movimento che ha saputo mettere in campo momenti di alta conflittualità come non se ne vedevano da tempo in questo paese, e di alta intelligenza politica e organizzativa. A riprova del fatto che spesso è più la storia e il suo movimento oggettivo a dare spinta alle nostre potenzialità che non il nostro volontarismo a far muovere la storia secondo il manuale dei calci in culo. Nel tentativo di sottrarre il movimento a una chiusura identitaria, Raimo cerca di popolarlo di una pluralità di altri soggetti collocandoli all'interno dello stesso perimetro circoscritto, e per evitare di cadere nella trappola della distinzione tra manifestanti buoni e cattivi che viviamo fin da Genova, trasforma i manifestanti in tutti buoni, e fa un ri-incorniciamento della questione entro il quadro del disegno di legge sicurezza (e quindi ancora una volta il tema è slittato dalla Palestina alla repressione). Trovo lodevole provarci, ma è una strada che non mi pare abbia mai funzionato, se non per riprodurre ulteriori polarizzazioni identitarie che possono essere a loro volta sfruttate per continuare a trattenere il discorso sulla repressione spostandolo dal genocidio palestinese (lo vedete, no, come anche questo post è costretto a riagguantare continuamente il tema della Palestina? Lo vedete come io stesso mi sto inscrivendo in un meta-discorso che fa sparire la causa e ci costringe a parlare di noi, ancora una volta, in tutto il nostro narcisismo?).

Per esempio quella di cui parla una delle riflessioni raccolte dalla pagina instagram Odio di classe (che ha anche una community su facebook alla quale vale la pena unirsi), la classica contrapposizione tra "i black bloc" e "i manifestanti pacifici" (Cristo, ho trentaquattro anni, ho perso i capelli e sento questa storia da quando ne avevo undici). La pagina ha raccolto alcune considerazioni comparse in storie instagram di varie persone a diverso titolo coinvolte nelle mobilitazioni. La prima di queste testimonianze, con ammirevole romanticismo militante, usa lo stesso argomento di Raimo imprimendogli la stessa direzione ma il verso opposto: la cattolica zia Patrizia che dà il Maalox per proteggersi dai fumogeni al sedicenne incappucciato. Insomma, o "i black bloc" sono una minoranza, il che non deve consentire la criminalizzazione del movimento, oppure (cito) "tutti pippano e [...] i 'black bloc' non vengono dallo spazio", e allora il sodalizio tra Patrizia e Tia (facciamo che è Tia, dai, perché Patrizia ha un nome e il blecblòc no?) è la forma generale di tutti i movimenti cui bisognerebbe tendere ma in fin dei conti è già lì (tutti pippano. Anche zia Patrizia). Mi permetto di rilevare che la storia anche in questo caso è molto semplificata. Certo, il setting del No Tav dà una parvenza di contestualizzazione, ma la verità è che un rapporto affettivo o di collaborazione tra due individui non è rappresentativo della forma generale dei rapporti interpersonali in una massa di persone e tanto meno è descrittivo delle dinamiche, tattiche e strategie di un movimento. In poche parole, che Patrizia e Tia non esistono se non nella loro rappresentazione narrativa, e che il loro rapporto non ci dice niente - davvero - di come si struttura un movimento. Lo dico anche in rapporto ai decenni (decenni!) di storia del movimento No Tav stesso, in cui tutte le Patrizie e tutti i Tia del movimento non sono certo piovuti dallo spazio (come i black bloc!), ma sono il frutto di un lungo, lento, faticoso, scassacazzi percorso organizzativo di lotta - e per di più in una specifica e limitatissima area geografica. Mi pare un po' troppo pretendere da Patrizia e Tia di familiarizzare nel giro di un annetto scarso di un movimento cresciuto soprattutto nelle scuole e nelle università (anche in USA).

Dite la verità, lo avevate già riconosciuto.

Ma la cosa che mi perplime di più (scusate stamattina sono fissato col verbo perplimere, lo sapete che l'ha inventato Guzzanti vè? Il più grande intellettuale che questo paese abbia avuto negli ultimi quarant'anni, dopo Gigi Marzullo s'intende), dicevo, la cosa che mi lascia più perplesso, non è tanto la poetica del conflitto, ma il modo in cui è tutta racchiusa in un rispecchiamento identitario reciproco, in cui il riconoscimento del proprio "altro" interno è subordinato alla propria scelta di conflittualità, ed esattamente nella stessa misura in cui questo avviene a parti invertite nel pezzo di Raimo. In linea di principio - diciamo così: in termini di metafisica del soggetto o di etica generale - certo, son d'accordo, potenzialmente tutta la piazza è fatta di buoni, potenzialmente tutta la piazza è fatta di cattivi. Ma a cosa serve davvero la sottolineatura di questa potenzialità, entro questo dibattito ed entro le sue regole discorsive stabilite mediaticamente, se non a cercare i propri, ritrovarsi, rispecchiarsi? E mi pare talmente esplicito questo livello che non mi sorprende l'appello secco e chiaro fatto ieri da Viola Carofalo di Potere al Popolo nelle sue storie instagram a non esternare in pubblico le proprie valutazioni politiche sulla piazza di sabato in un momento di forte repressione, che a suo parere andrebbe affrontato non tanto entro i termini delle manganellate ma allargando agli strumenti repressivi messi a punto negli scorsi anni negli stadi e nelle piazze, come i fogli di via, e che hanno trovato sempre più spazio fino a diventare, presumibilmente, una delle architravi su cui si ergerà la nuova legge sulla sicurezza. Con un problema: che a un certo punto bisognerà spiegarsi come si è attivata questa macchina della repressione e come non si è riusciti a evitarla, come siamo sempre troppo pochi per combatterla e la repressione troppo grande per essere contrastata. Di come insomma di rivolte e rivoluzioni nel mondo ce ne sono state e continuano a essercene, nonostante la repressione, con livelli di repressione anche più brutali, ma di come negli ultimi decenni non è mai il nostro turno. Un'altra spiccia considerazione di filosofia della storia: se nella spinta del movimento è la storia a buttarci in avanti e a farci imparare più velocemente (mi pare lo dica anche Luxemburg nello Sciopero di massa), nel fare il salto di qualità di un movimento e nel riuscire a cavalcarlo è la competenza organizzativa e di direzione dei suoi attori a giocare il ruolo decisivo. Fosse anche solo questione di farsi trovare pronti al momento buono anziché farsi sorprendere nuovamente dagli eventi dovendoli gestire mentre si ricomincia da capo il lavoro organizzativo.

C'è una pietra d'inciampo qui, che è una pietra identitaria. E badate che non sono contrario alle identità, anche perché semplicemente non vuol dire niente: posso pure dire di essere contrario alla coscienza, ma non riesco a immaginare alcuna conseguenza di questa affermazione se non strafarsi di LSD. Sono però molto più innamorato della politica che delle appartenenze in sé (e per me la partecipazione anima e corpo ai gruppi di cui ho fatto parte è sempre stata condizionata solo da un elemento: il contributo che potevo dare in rapporto alla funzionalità che vedevo nella strategia di quel gruppo). Che appartengo a una parte lo so già, lo sappiamo già, e come tutti (chi più o chi meno, e senza voler mettere tutti nella stessa barca) ho pagato in vari momenti della vita il mio obolo per questa appartenenza. Proprio per questo motivo so che aggiungere al dibattito un appello a tornare a parlare del tema politico è perfettamente inutile. Il dibattito di questi giorni non parla di questo, parla di noi (noi chi? Noi comunisti, naturalmente). De te fabula narratur. Allora, però, tanto vale entrare davvero nel merito e affrontare (affrontarci?). Anche perché purtroppo il genocidio palestinese non sparirà tanto in fretta dal dibattito: la battuta d'arresto riguarda le mobilitazioni, non il tema né la sua risonanza mediatica globale.

Ci ha provato il collettivo di fabbrica GKN, che giustamente ricorda almeno un paio di punti. Primo punto: che loro "non sono così forti come credono", e che - aggiungo io - c'è un certo numero di militanti e di organizzazioni di sinistra radicale in questo paese (a occhio direi intorno alle 10.000 persone) che ai grandi appuntamenti nazionali continua a provare a presentarsi, con oscillazioni numeriche che possono dipendere da diversi fattori (uno dei quali è la repressione anche nella sua forma preventiva). Per inciso: si tratta di una composizione più ristretta e ben distinta da quella che porta ancora in piazza la più grande organizzazione sindacale di questo paese, la CGIL - non perché, come vuole la vulgata, la CGIL sia di destra e con essa i propri iscritti, ma perché un sindacato non sopravvive senza i propri lavoratori, mentre un'organizzazione politica sì.

Secondo punto: che la repressione non serve tanto a fermare un movimento che stava attraversando una fase di bassa, ma "a intimorire la maggioranza della società, anche se questa maggioranza oggi non ne è magari direttamente toccata. Non farsi isolare, non farsi staccare "dalla massa" è uno dei compiti più importanti delle attiviste/i". Il collettivo rimette in gioco il tema della convergenza, ma da questo punto bisogna aprire una discussione molto seria che non riguarda solo come gruppi o persone convergano, ma anche come possano organizzarsi per diventare di più, per intervenire su più temi possibili aperti dal campo di conflitto politico, per rendere efficace la propria azione. Di nuovo, da un secolo e mezzo, come scherza il mio amico: il giornale, il partito, il sindacato. Una discussione che comporta anche conoscere approfonditamente questo paese - perché è qui che facciamo politica - in tutte le sue sfaccettature (anche quelle più difficili da digerire, come il fatto che molti schemi politici che altrove sono più chiari, come negli USA, qui non funzionano allo stesso modo).

Nella casa degli specchi è facile perdersi in vari momenti della vita militante. In un momento di svolta organizzativa di un movimento, per esempio, che può essere l'inizio del movimento - quando bisogna iniziare a tirare le fila della prima ondata di partecipanti, magari spontanea e ingenua, e pensare un percorso di mobilitazione a tappe - o nel momento in cui sta raggiungendo dei picchi di intensità e bisogna capire come gestire i vari livelli politici, dalla gestione della piazza al rapporto coi mass media. Oppure ci si può perdere alla fine di un movimento o di un'ondata, quando i numeri dei partecipanti esterni alle organizzazioni o senza background militante o coscienza politica iniziano a scarseggiare, e gli scazzi tra gruppi e organizzazioni politiche si moltiplicano. E un po' per non darla vinta a loro, un po' per non deprimerci noi, ci diciamo che non c'erano alternative, che abbiamo fatto tutto il possibile, che la repressione era troppo forte. Tutto vero, tutto giusto. Tutto anche, però, tragicamente in ritardo, perché non è a mannaia calata che si può ragionare, retrospettivamente, delle alternative. Però si può provare a pensarle per il futuro. Si vedono meglio se le si guarda direttamente, e non attraverso lo specchio.